ガソリンはなぜ高いのか?その理由と中小企業が取る対策

- 2025/5/23

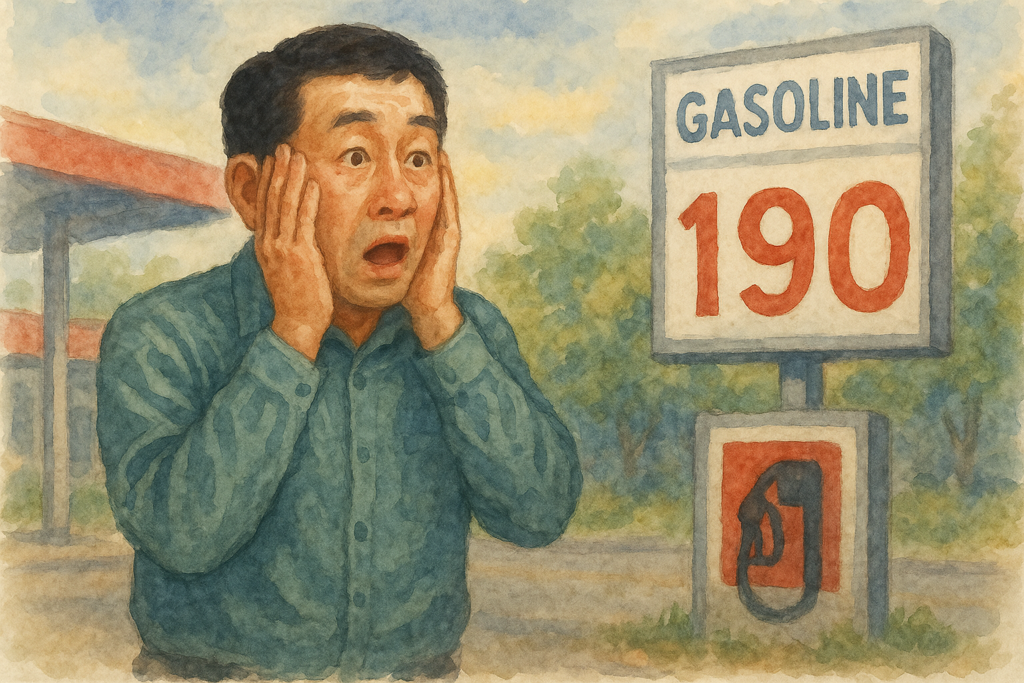

ガソリン価格の高騰が続く日本。給油のたびに「なぜこんなに高いのか?」と憤りを感じる方も多いでしょう。特に中小企業経営者にとっては、燃料コストの増加が経営を圧迫する深刻な問題です。今回は、ガソリン価格が高い理由を多角的に分析し、政府の対応や私たちができる対策までを解説します。全国のガソリンスタンドで表示される小売価格の裏側にある要因と、中小企業が今すぐ実践すべき具体策を分かりやすくご紹介します。

国際情勢がガソリン価格を左右する

原油価格の変動要因

ガソリンが高い理由の根幹には、原油価格の高騰があります。日本で消費する石油の99%以上は輸入に依存しており、中東情勢や産油国の生産調整が直接影響します。2020年以降、OPECプラス(石油輸出国機構と非加盟産油国)の減産合意が続く中、世界的な需要回復と供給制限が価格押し上げ要因となっています。

特にウクライナ情勢を契機に、欧州がロシア産原油の輸入を制限したことで、世界的な供給不足が発生。全国のガソリンスタンドで表示されるレギュラーガソリンの価格は、こうした国際的な需給バランスの変化を敏感に反映しています。

為替レートの影響

円安傾向が続くことも、ガソリンが高い理由の一つです。原油はドル建てで取引されるため、円の価値が下落すると輸入コストが増加します。2022年以降の急激な円安進行により、石油元売り企業のコスト負担が増大。結果として小売価格に転嫁される構造となっています。

国内要因が価格をさらに押し上げる

重い税負担の実態

日本のガソリン価格の約40%は税金で構成されています。具体的にはガソリン税ともいわれる揮発油税が課されています。さらに消費税もかかる仕組みです。最近ではガソリンの暫定税率が話題ですが、ガソリンの暫定税率とは、道路整備の財源不足を補うために、本則税率に上乗せされた税金のことです。

この税制がガソリンを高いまま維持する要因となっており、政府が暫定税率を廃止しない限り、根本的な価格低下は見込めない状況です。中小企業経営者からは「事業用車両の燃料コストに消費税までかかるのは不当だ」との声も上がっています。

流通コストの特殊性

ガソリンスタンドの減少が進む日本では、配送コストの増加も無視できません。特に地方部では、1軒のスタンドが広域をカバーするケースが増え、輸送費が価格に反映されやすくなっています。また、地球環境対策として進む省エネ基準の強化により、タンクローリーの維持管理費が増加している現実もあります。

もちろん配送コストの増加は必ずしもスタンドの減少だけに起因するわけではありません。地域によっては、需要の変化や物流の効率化が影響している場合もあります。

長野県のガソリンカルテル疑惑が示す構造問題

地域独占の疑いとその影響

2010年代後半から度々指摘され、近年も大きく話題になった長野県のガソリンカルテル疑惑は、全国的に見てもガソリンが高い理由の一端を象徴しています。長野県の複数のガソリンスタンド運営企業が価格協定を結び、小売価格を人為的に維持していた疑いが示されました。特に地方では競合店舗が少ない環境を悪用し、適正価格よりも高い水準で価格設定していた可能性が指摘されています。

消費者が取るべき対応策

こうした疑惑を受けて、長野県内のドライバーは「複数のスタンド価格を比較する」「県境近くの他県スタンドを利用する」などの対策が有効です。中小企業経営者は取引先のガソリンスタンドと直接交渉し、大量購入割引や契約価格の見直しを求める交渉力が求められます。

賢い給油のコツ

消費者レベルでできる対策としては、全国の石油価格調査がされている比較サイトの活用が有効です。近隣のガソリンスタンドの価格比較や、給油適期を見極めることで、少しでもコスト削減につなげられます。特に消費税込みの表示価格を比較する際は、1円単位の差が長期では大きな差になります。

中小企業経営者がガソリン高騰対策すべきポイント

助成金制度の積極活用

政府や地方自治体が提供する燃料費高騰対策のための助成金の申請期限を必ず確認しましょう。特に運輸業や配送業を営む中小企業向けの独自支援策が各地で展開されています。書類準備に時間がかかるため、早めの情報収集が肝心です。

物流効率化の徹底見直し

ルート配送の最適化や積載率の向上で、無駄な走行距離を削減できます。GPSを活用した効率的な配車管理や、複数台の車両をまとめて給油する「まとめ給油」でコスト削減効果が期待できます。

エコドライブの社内教育

急発進・急停車を減らすだけで燃費は改善します。社員向けに省エネ運転講習会を実施し、燃費管理表で効果を「見える化」する取り組みが有効です。国土交通省が提供するエコドライブ推進マニュアルのようなものを教材として活用しましょう。

代替エネルギー車両の検討

ハイブリッド車や電気自動車への切り替えで、長期的な燃料費削減が可能です。まずは営業車1台からの段階的移行が現実的です。

価格転嫁の適正化

運送業や配送サービスを提供する企業は、燃料サーチャージ制度のような制度の導入を検討しましょう。取引先への説明資料を作成し、原材料費や人件費と同様に「燃料コスト」が経営を圧迫している現状を具体的に伝えることが重要です。

まとめ

ガソリン価格が高い理由は、国際的な原油価格の変動や円安傾向といった外部要因に加え、日本の重い税制や流通構造といった国内要因が複合的に影響しています。中小企業経営者は、助成金の活用や物流効率化など具体的な対策を即座に実行に移す必要があります。政府の補助金制度や税制見直しの動向に注目しつつ、省エネ運転の徹底やデジタルツールの導入など、自社でコントロールできる部分から改善を進めましょう。燃料費高騰という逆境を、業務改革のチャンスと捉える視点が、持続可能な経営を実現する鍵となります。