老舗企業の「事業と家の存続」にかける想い

- 2021/2/8

- インタビュー

我が国の創業100年以上の老舗企業数は3万社を超えます。これは世界的にみても珍しく、日本が海外に誇れる企業文化のひとつです。しかしながら、老舗企業の廃業・倒産は増加傾向にあり、2019年は全国で579件(2019年度、帝国データバンク調べ)と過去最多を更新し話題にもなりました。

その理由は、労使問題をはじめ、相続争いや後継者不足、販売不振等です。さらに、コロナ禍で先行きの不透明さから、自助努力での経営再建を断念する老舗企業も増加傾向にあります。老舗企業経営は、伝統や技術を次の世代に引き継ぐことだけではなく、時代の先を読んだ経営のハンドリングも重要な要素となる難しさを孕んでいるからでしょう。

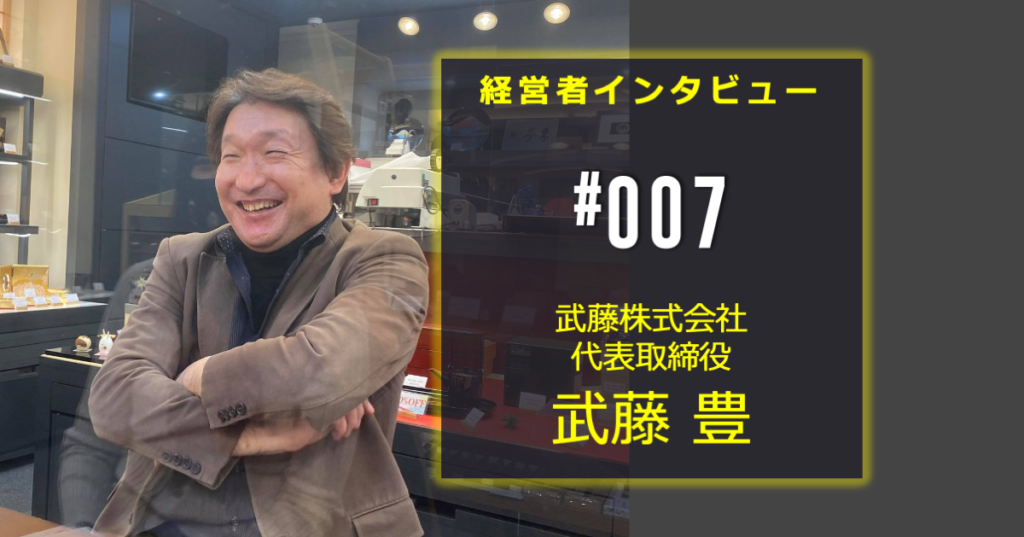

創業97年の日本橋漆器店である武藤㈱の4代目(本家承継9代目)当主の武藤豊社長に、老舗企業が生き残るための事業承継手法と、事業変革についてお話を伺いました。

*今回のインタビュアーは、自らも家業の事業承継、相続問題に直面した経験を持つ日本経営士協会の堀容子さんです。

武藤株式会社 日本橋本社兼ショールーム Z-EN編集部撮影

武藤株式会社 代表取締役 武藤豊氏(写真右) Z-EN編集部撮影

目次

創業97年老舗の4代目当主になるまで

堀容子氏(以下、堀氏)――生まれたときから4代目を継ぐことになっていたのですか?

武藤豊氏(以下、武藤氏)――意識はしていましたが、あまり自覚はありませんでした。

武藤㈱は創業から代々日本橋の会社ですが、私は生まれも育ちも新宿です。

祖父や祖母が日本橋の会社併設の住宅に住んでいたので、小学校低学年の日曜日には、日本橋の会社を訪れることが多くありました。

会社をやっていることは分かっていましたけど、実感はなかったですね。

ただ、子ども心に祖父や父たちから期待をされていたのは分かっていました。

家業承継に生かせる他業種での職業を選択

堀氏――武藤㈱に入社されるまではどのような業界にいらしたのですか?

武藤氏――実際に家業の会社に入ったのは35才の時でした。

それまでは、当時からIT業界の最先端であったSAP社製(独)R3というERPシステムで、財務会計モジュールのコンサルタントをしていました。

会計基準は企業の大小に関わらず共通しているので、家業に戻った時のことを少し意識して職業を選択していたと思います。

実は、街づくりや建築設計が好きなんです。

会社の百周年の時には、記念事業の一環として日本橋本社ビルをリノベーション工事したのですが、コンセプトやデザインは、ほぼ私の提案で決めました。

就職活動の時に建築や設計に進むことも少し考えたのですが、家業とは全然違いますので、結局、進みませんでした。

“知識の基準”を備えるためにMBAを取得

堀氏――武藤さんはMBAホルダーでいらっしゃいますね。取得されたきっかけを教えてください。

武藤氏――経営者の最も重要な仕事は人材づくりですが、財務や税務、経営戦略やマーケティング、法務や労務などの知識を得る必要もあると思っています。

ただ、実際に自分で手続きをするのでなく、リーダーとしてそれぞれの報告を受けた際に客観的に理解することができて、主観的に判断し、指示をするための「知識の基準」が必要だという意味です。

また、限られた経営者同士の交流だけだと、考え方が固定化されてしまい、発想だけでなく知識の広がりも限定されてしまうという危惧もありました。

大学院では、多種多様の業界の人やキャラクターが集います。

そして、共通するテーマについて討論していると、自分の想像を超えた切り口からの指摘があるので、大変刺激を受けました。

また、発想や知識を得ること以外にも、各分野で第一人者となる先生らとインテリな会話を楽しむ機会でもありましたので、有意義な時間を持つことができたと思っています。

ただ、老舗の若手経営者たちは、大学院で学ぶことに興味がありませんね。

そもそもMBAを勉強する場に経営者がいないし、MBAを取った方も企業の幹部候補が多く、自分で起業することもあまりないと思います。

むしろ、若い経営者や起業したい方が大学院を活用された方が良いのにと思いました。

仕事の結果を出し形成されるコミュニティが重要

堀氏――日本橋の経営者コミュニティのつながりについて

武藤氏――父からは、若い時には経営に専念するためにJCなど若い経営者が集う団体には入らないように言われていました。

特に日本橋は、地域柄もありますが派手な活動が多いと聞きますので、自分を見失う可能性があることを心配したのでしょうね。

人とのつながりの場として良い面もありますが、しっかりと仕事に専念して結果を出していれば、若い経営者の集まりに参加しなくても、自然と周りに人が集まってくれる。

また、日本橋には地元の実力者と出会う機会がいくらでもあるので、あえて若い経営者だけのコミュニティに参加する必要がないんです。

それが、日本橋の良いところです。

日本に老舗が多い理由とは?

堀氏――老舗企業と一般企業では、経営目的に違いはあるのでしょうか。

武藤氏――そもそも、通常の企業の経営目的は「利益拡大・顧客創造」が主ですが、老舗企業は「事業と家の存続」がメインであるケースが多いと思います。

日本の老舗企業には歴史的に、家⾧と大番頭の役割が明確に分離されているという特徴があります。

それは、所有と経営の分離であり、

商売の原理原則。これが徹底されていたので、日本には何百年と続く老舗が多いのでしょうね。

事業承継者は社員に寄り添うメンターであれ

堀氏――先代から引き継いだ後はいろいろご苦労もあったかと思います。

武藤氏――そうですね。

親族内承継であっても、社員はいきなり全面的に信頼してくれるわけではありません。

老舗の場合は、先代の息子であることは結構重要ですが、「やっぱり我々働く側のことをちゃんと見ていない。別世界を見ているんじゃないか?」と思われた瞬間に求心力はなくなりますね。

社員の仕事を理解し、同じ目線よりもやや控え目に一緒に考えることが重要ですが、なかなか彼らは本音を聞かせてくれません。

創業者の場合は、強力なリーダーシップでカリスマ的な存在として君臨するのもいいのでしょうが、2代目や3代目などは、必ずしも強いリーターシップが望められるわけではない。

むしろ、メンター役のような相談相手として存在価値が出てくるように努めて、全体を一つの方向に引っ張っていく方が良いと思います。

社長は最終的な責任を全て負いますが、それまでの過程では、社員から答えを引き出し、あくまでも社員自身の考えとして実行してもらうことが大切なのではないでしょうか。

▶老舗を承継した武藤さんのご経験から、会社を継続していく際のリーダーのあり方が具体的に見えてくるお話でした。次のページでは、器 日本橋夢東 本店で企画・展開されているさまざまなワークショップの取り組みや今後の展望について詳しくお聞きしています!