人の動きを可視化するサービスでより良い社会を(後編)

- 2022/1/28

- インタビュー

株式会社Yagish代表取締役 ⾦ 相集さんは、ソーシャルネットワーキングを始めとした人の動きを可視化することでよりよい社会を実現しようと、さまざまな取り組みに挑戦されています。前編「人と人のつながりに着目!研究者から経営者への転身」では、研究者から株式会社Yagish設立までの経緯を伺いました。後編では、「情報銀行」構想から着想を得て展開する多目的なパーソナルサービスとしての「Yagish」の全貌に迫ります。進化が止まらないYagishから目が離せません。

目次

情報銀行によるパーソナルデータの活用

Z-EN――Yagishのサービスを思いついたきっかけはどのようなことだったのですか?

⾦相集氏(以下、金氏)――株式会社Yagish設立は2021年9月ですが、サービスは2018年に開発されました。

その後、東京大学の柴崎亮介先生が主導していた「情報銀行WG」から影響を受けて、事業コンセプトが大きく変わることになりました。

――柴崎亮介教授の情報銀行WGとはどのようなものですか。

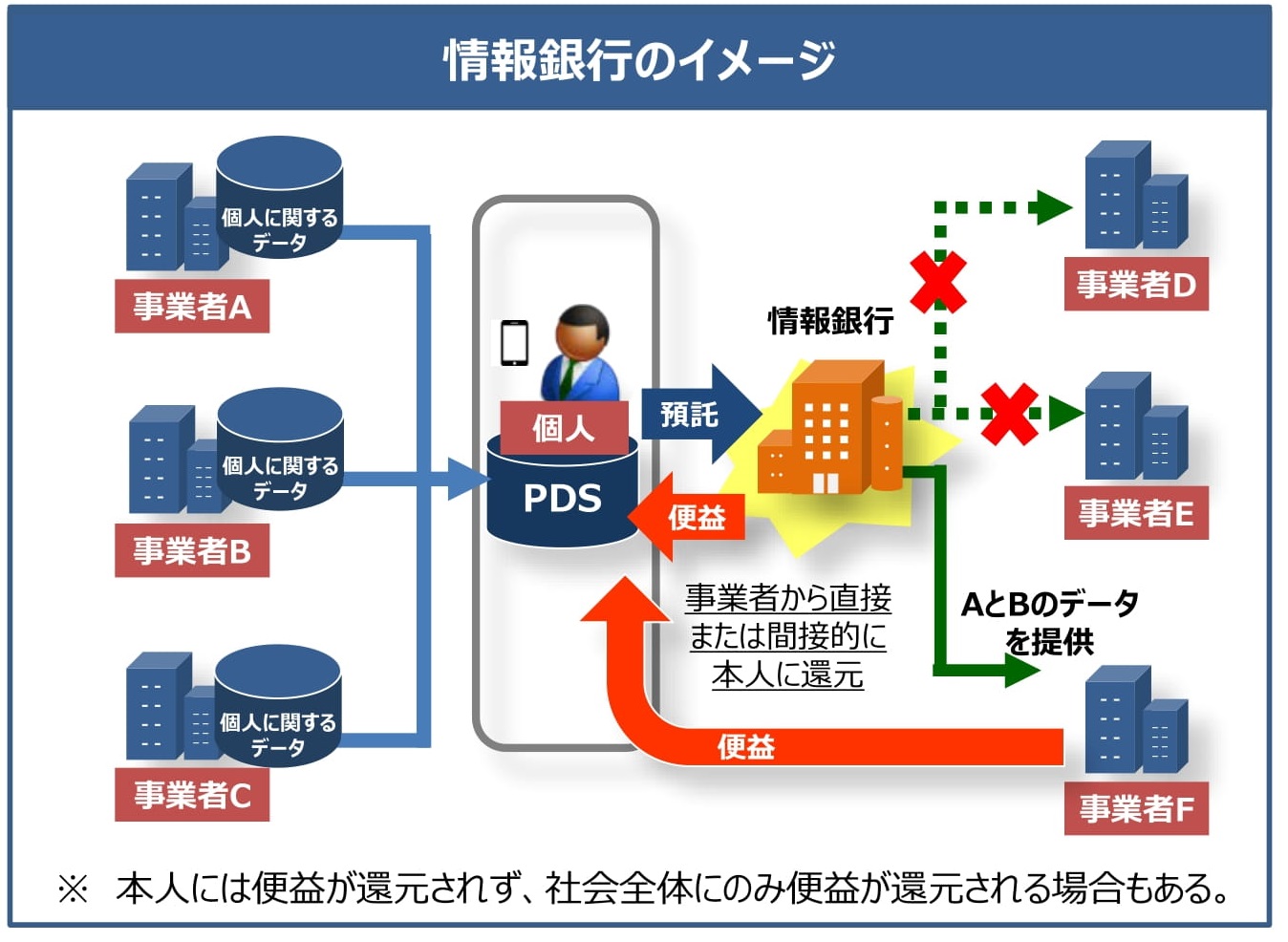

「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめの概要」(内閣官房IT総合戦略室)より

金氏――「人の動き」に関するビッグデータを解析し、生活のさまざまなことに役立つように可視化できれば社会はより良くなるとの考えのもと、技術の研究に留まらず「情報銀行」の設立を推進するのがWGです。

もともとは北欧ヘルシンキ発祥のアイディアで、その研究成果に感銘を受けた柴崎先生が提言し、東京大学と慶應義塾大学で立ち上げたプロジェクトを民間企業とともに産学連携で進めています。

現在は総務省に参画する形になっています。

基本的に人間誰もがパーソナルデータを持っていますが、世界中の流れではパーソナルデータは保護されるものとしか捉えられていません。

それは非常に残念。

アメリカの大手企業はパーソナルデータをマーケティングの対象とし、巨額の利益を得ています。

ですが、実際にデータを持つ個人には1円も入っていない。

そういったことへのアンチテーゼでもあります。

WGに加わり2年間研究するなかで、大きな影響を受けました。

ブラウザでつくれる履歴書「Yagish」設立

毎⽇あらゆる⽇常の場⾯において、パーソナルデータ⼊⼒を強いられていますが、この⼊⼒は⼿続きが⾯倒なだけでなく、そもそも有効活⽤されることがありません。

そのデータが活用される場面には利便性が必要です。

例えば、パーソナルデータの面倒な入力や手続きをしなくて済むようにしたり、自分が考えたことがWishデータとして蓄積され逆提案されたりと、さまざまな利⽤シーンに合わせてデータを提供し有効活⽤することで、産業との関わりがもっと活発になり、ユーザーはその利便性と利得が受けられる世の中になればいいと思いました。

もっとも、パーソナルデータへの直接的な提案がスパムメールのようだと嫌になるでしょう。

ですから、営業メールのように勝手に使われてしまう状態が完全に排除されることが前提で、自分が本当に欲している内容がちゃんと伝わり、それに即した情報が提案される状態ならウエルカムでしょう。

Yagishは、パーソナルデータとしての履歴書に着⽬し、履歴書の作成と保管だけでなく本⼈の意思に基づきその有効活⽤を促していくことでユーザーが利便性と利得を受けられるような幅広いサービスの実現を目指しています。

「Yagish」公式サイトより

――なるほど。確かに履歴書には多くのパーソナルデータがありますね。

金氏――転職活動のきっかけは、人間関係や待遇への不満によるものが多い。

不満もなく人間関係がいいという人たちの多くは、自分が適正な給料をもらっているのかどうかをわかっていないケースがほとんど。

例えば、こんな憧れの会社で働いてみたい、こんな仕事をやってみたい、これくらいの年収だったら嬉しいという自分のWishをリストに上げていきます。

そういったリストに完全に合致した情報が提案されれば人は見ると思います。

Wishに応えるデータの蓄積

――転職に限らず、すべてのことに言えそうですね。

金氏――日常のあらゆることはそうですよね。

もちろん情報保護が大前提ですが、今後は、さまざまなことでの自分のWishリストがきっちり固まっているものに関しては適正な提案がなされるよう、パーソナルデータを活用していく方向に舵を切っていかなければいけないだろうと思っています。

これは、先にお話しした「情報銀行」の立ち上げ時のスピリッツでもあります。

総務省の管轄に入ってからは、このスピリッツは少し薄まってしまっていますけどね。

われわれのコンセプトは情報銀行のWGでも評価されており、ユーザー目線でしっかりとサービス構成していくことで、東京大学の後押しが得られるよう現在教授会で審議中です。

これが通るとサービスは格段に広がるだろうと思っています。

口コミなど自然流入で認知度拡大

――それは楽しみですね。Yagishのサービスはどのような方に利用されているのですか?

金氏――まず、多くのパーソナルデータが詰まっている履歴書をWEB上で簡単に作成できるサービスを提供しています。

UIは徹底してシンプルに使いやすくすることで、2021年12月だけで35万人の新規登録がありました。

現在利用者の7割弱が大学生から30代前半の若い層になっています。

広告投下などはせず、100%検索エンジンからの自然流入です。

口コミなどで急速に広がっています。

▶ブラウザでつくれる履歴書「Yagish」をスタートした金さん。AIを活用したパーソナルデータの蓄積について、次のページでお伝えします。