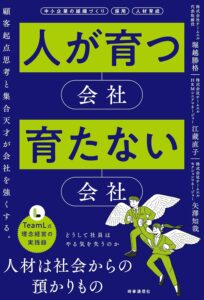

【書評】理念経営~人材は社会からの預かりもの

- 2025/5/2

- 書評

企業の命題である人材の育成。Z-ENのコラムでチーム作りについて連載いただいた株式会社チームエルの代表取締役堀越勝格氏を筆頭に、江蔵直子氏、矢澤知哉氏との共著による『人が育つ会社、育たない会社』が上梓されました。チーム作りの極意についてさらに深堀した内容です。チームエルが企業強化に提唱する「顧客起点思考と集合天才」について、企業支援のエキスパートとしてご活躍の書評ブロガー徳本昌大氏が書評してくださいます。

人が育つ会社、育たない会社

堀越勝格、江蔵直子、矢澤知哉(時事通信社)

目次

本書の書評

企業理念が確立された企業には共感する優秀な人材が集まりやすく、採用時のミスマッチも生じにくいものです。理念が浸透すると社員のモチベーションや成長が促され、組織の一体感やチームワークが向上します。その結果、エンゲージメントが高まり、組織の結束力が強化され、最終的には売上や利益の向上につながります。

理念による意思決定が会社を強くする

そもそも、”自社に合った人材” ”本当に欲しい人材”とは、どのような人なのか?考え抜いたことがあるでしょうか? それは「理念に共感してくれる人」です。

企業経営における「理念経営」の重要性が強調されるようになって久しいものの、実際に理念を経営の中核に据えている企業は決して多くありません。

多くの企業では、理念が額縁に飾られるだけで、日々の経営判断や企業活動に十分に反映されていないのが現状です。

このように理念が形骸化すると、採用市場での企業の魅力が低下し、既存社員の定着率にも悪影響を及ぼします。

理念経営とは、単なるスローガンの提示ではなく、経営者自身が理念を体現し、すべての意思決定の基盤とすることで初めて機能します。

経営者が理念に基づいた判断を示し、組織全体にその精神を浸透させることができれば、企業は持続的な成長を遂げることができます。

企業の売上拡大や市場シェア獲得といった戦略も、理念と整合性があってこそ真の力を発揮します。

理念なき戦略は短期的な成功をもたらすことはあっても、長期的な企業価値の向上にはつながりにくいものです。

理念が明確に定められていれば、経営判断に一貫性が生まれ、ブレのない戦略立案が可能になります。

理念への共感が求める人材を引き寄せる

人材の採用・育成においても、理念は極めて重要な役割を果たします。

労働人口が減少し採用で苦労する会社が増えていますが、優秀な人材を採用したければ、自社の理念を磨きそれに共感する人を集めることを考えると良いと著者であり株式会社チームエル代表取締役の堀越勝格氏は指摘します。

著者の株式会社チームエル代表取締役 堀越勝格氏

会社の理念が明確になっていれば、おのずと「どんな人を採用すればいいか」が分かるはずです。「理念を実践してくれる人」を見つけ出し、採用すればいいわけです。要は、どんな人を集め、どんな人を採るかがポイントなのです。従って、まずは会社の理念を明確にすることから、すべてはスタートします。

企業が成長し続けるためには、適切な人材を採用し、組織の一体感を高めることが不可欠です。

その重要な指針が「企業理念」であり、企業理念が明確であれば自社が求める人物像も自然と浮かび上がり、それに合致する人材を採用することでより強固な組織を築くことができます。

では、なぜ企業理念が採用や経営において重要な役割を果たすのでしょうか?

それは、経営者や社員が日々の業務の中で判断に迷うことがあったとしても、企業理念が明確であれば、それを基準に正しい選択をすることができるからです。

企業理念とは、組織全体の方向性を定める根幹となるものです。

たとえば、一見ビジネスチャンスに見えたとしても、それが企業理念にそぐわないものであれば、あえて断るという決断も可能になります。

短期的な利益追求に偏ることなく、理念に沿った取捨選択の経営を続けることで、長期的な成長と信頼の獲得につながるのです。

また、企業理念がしっかりと確立されている企業には、それに共感する人材が集まりやすくなります。

優秀な人材は単に高い報酬や待遇だけを求めているわけではなく、自分の価値観と合致する企業で働きたいと考えているため、企業理念が明確であれば採用時の相性を見極めやすくなり、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

社員にとっても、自社の理念が自らの価値観と一致していれば、仕事に対するモチベーションが高まり、主体的に成長できる環境が生まれます。

さらに、企業理念が浸透している企業では、組織全体の一体感が生まれやすくなります。

社員一人ひとりが同じ方向を向いて行動できるためチームワークが向上し、より高い成果を生み出すことによって、社員のエンゲージメントが高まり、組織の結束力がより強化されるのです。

成長・貢献・連帯を感じる組織づくり

理念に共感してもらっていることは大前提。それでも人材は定着するとは限らない。 そもそも、人が辞めないためには、どんな要素が必要なのか? それは「成長感」「貢献感」「連帯感」の3つの実感です。

企業における人材の定着と成長を実現するためには、社員が「成長感」「貢献感」「連帯感」という3つの実感を得ることが不可欠です。

堀越氏は、これらが社員の心理的満足度を高め、組織へのコミットメントを強化し、企業の持続的な発展につながると指摘しています。

成長

成長感とは、自己の能力や可能性が拡大していると実感することです。

成長感を得るには、新たな知識やスキルを習得し、できなかったことができるようになる明確な進歩を感じることが重要です。

したがって、企業は、単なる研修制度を提供するだけでなく、日々の業務や実際の仕事を通じて適切な挑戦の機会を与え、そのフィードバックを通じ社員が自身の能力や可能性が拡がっていると認識させる必要があります。

チームエルでは、若手のリーダーシップを発揮する機会を与える「而立会」を運用し、彼らの声を経営に活かしていると言います。

社員が自身の成長を実感できる環境を整えることは、経営者の重要な責務といえるでしょう。

貢献

貢献感は、自己の仕事が組織や顧客にとって価値があり、必要とされていると実感することです。

自身の成果が企業の目標達成や顧客満足に寄与していると感じることで、仕事への意欲が向上します。

経営者は、社員の貢献を明確に見える形にし、適切な評価とフィードバックを行うことで、社員の貢献感を育むことができます。

一人ひとりが組織内での自分の役割を明確に理解できるとき、その社員の自己肯定感は高まり、さらに組織に貢献したいという意欲が自然と湧き上がってきます。

連帯

連帯感とは、単に同じ職場で働くという関係を超えて、チームや組織のメンバーと深いつながりを感じ、共に仕事をすることに喜びを見出せる感覚です。

この基盤となるのは、メンバー間の揺るぎない信頼関係と共有された価値観です。

連帯感が根付いた組織では、困難な状況に直面しても互いに支え合い、成功の喜びを分かち合える関係性がごく自然に形成されます。

社員同士が連帯感を育んでいけるように、チームエルでは、新しく入社した社員を温かく迎えるウェルカムパーティーを開催したり、互いの絆を深める社員旅行を実施したりしています。

また、共通の趣味や関心を通じてつながりを作る同好会への補助制度や、気軽な交流の場となる飲み会への補助など、業務時間外のインフォーマルなコミュニケーションの機会を意図的に創出しています。

こうした日常業務の枠を超えた交流の場が、組織全体の連帯感を自然に、そして着実に醸成していくのです。

経営者は、組織文化の形成を主導し、相互尊重と協力が自然に生まれる環境を整えることに注力すべきです。

堀越氏は、前記3つの実感のいずれかが欠けると、社員の定着率が低下し、離職率が上昇すると警鐘を鳴らします。

たとえ給与が高くても、成長機会がなければ優秀な人材は活力を失い別の選択肢を模索するようになり、同様に、貢献が認められなかったり、職場で孤独感を抱いたりすると、離職の可能性が高まるのです。

▶次のページでは、人を育てるために必要な企業と経営者に求められる姿勢についてさらに深堀します。