伝統・風習・文化×現代アート 能登半島最先端の自然が織りなす芸術祭

- 2023/12/9

- インタビュー

アートフロントギャラリー 関口正洋さん

目次

内側から見た奥能登国際芸術祭

3回目を迎えた奥能登国際芸術祭が、どんな変容を遂げているのか。プロジェクトマネージャーの関口正洋さんにお話を伺いました。

人と人の絆を深めた芸術祭

Z-EN―閉幕後の今の率直なお気持ちをお聞かせください。

関口正洋氏(以下、関口氏)―5月5日の地震の後、余震も続いて、芸術祭を開催できるかどうか以前に地域の復興が重要だろうという思いでした。

いてもたってもいられず復興のボランティアにも参加しましたが、想像以上の被害があって、大変苦しい先の見えない時期が続きました。

7月の後半くらいから地元のお祭りなども再開し、地域の前向きなムードが出てきて、なんとか芸術祭を開催できるかという感じにはなったんですが、いつアクシデントがあってもおかしくないという薄氷を踏むような思いでした。

会期中もそんな思いが続いたので、こうやって無事に終えられた今はほっとしています。

芸術祭を運営するうえで地元の人たちとサポーターが重要なのですが、(新潟の)十日町や瀬戸内の芸術祭からもサポーターが駆けつけてくれて、芸術祭がきっかけでできたいろいろなご縁があって、なんとかここまで来られたなという思いでいます。

―今回どれもパワーを感じる作品ばかりでしたが、特に印象に残る作品はありますか。

関口氏―1つは、石川県出身、ロンドン在住の作家さわひらきの作品ですね。

2017年、2020年と手掛けて今回3回目になりますが、屋根裏も含め旧公民館全部を使っている作品ですが、ここを美術的な公民館のようなコミュニティの場所にしたいという思いをずっと持っていました。

さわ ひらき 『幻想考』(日置地区)

1階の作品会場を俯瞰するように、屋根裏の空間にも幻想的なインスタレーションが広がる。

1年に1度、田畑を司る夫婦の神様を家でもてなす奥能登の神事「あえのこと」などに触発された作品。

1回目、2回目の芸術祭では、ほとんど地元の関りがなかったのですが、今回の3回目でとうとう土地の人に入ってもらうことができました。

お茶やお菓子を出したり、旅行者と交流を深めたりといった、アートをきっかけにしたいい出会いの場になっていくことができてよかったと感じています。

土地の人が生き生きと作品や地域のことを話しているのが見られたのはうれしかったですね。

地元の人たちがグッズなどを作って売るなど、良い意味で芸術祭に乗っかっているのが楽しそうでした。

ロシアのポノマリョフによる「天蓋」という作品では、大陸、海の向こうからやってくる風を音に変えるという仕掛けもあって、非常にダイナミックさを感じます。

半島の先端である珠洲が世界と繋がっているということが感じられてよかったなと思います。

アレクサンドル・ポノマリョフ(旧ソ連・ロシア)『TENGAI』(日置地区)

丘の上から海を見下ろす、自然と人工物とが相互に引き立たせ合うランドスケープアート。

地元でかつて使われていた焼酎のタンクと古いパーゴラ(蔓棚)が使われ、帆船を思わせる。

タンクに入り込む風の向きによってハープのような美しい音色を奏でることもあるが、聴くことができるかは運次第。

土地に根差して変容を遂げる

―芸術祭のコンセプト「珠洲という場所に向き合い、土地に根差した作品表現をする」うえで、3回目を終えて、これまで(過去2回の芸術祭)と違っていたところもありますでしょうか。

関口氏―地域の多様な魅力にたくさんの角度から光を当てるため、国や地域、作品のタイプなど、バラエティに富んだアーティストに参加していただきました。

アートがどうしたら地域に根付いていくか、ずっと考えていますね。

第2回芸術祭から2年後の開催だったのですが、芸術祭と地域との懸け橋となる活動をする一般社団法人サポートスズの活躍など、地域で活躍できるプレーヤーが増えたという感じもありましたね。

―伝統的に受け継がれてきた固有の文化が根付いている珠洲だからこそ、現代アートと融合させることで新旧が共鳴し合い新たなものが生まれるのではないかと感じられるのですが。

関口氏―それは、そのとおりですね。

アートという表現にとっての土壌が豊かだと思います。

まなざし

能登で暮らす人たちは、日常生活に慣れて、この土地には何もない、と思っている方も多いのですが、芸術祭を機に新しい人と出会って自分たちの地域の良さを見直すようになる。

逆に外から来る人たちは、こんな場所があったんだと気付き、忘れられたもののなかに新しさを見出す。

双方、視界が開かれていくような感じはあるんじゃないかと思います。

限界や常識的なものへの超越

アーティストは限界や常識といったものにとらわれない人が多いです。

それを目の当たりにすると、地元の方にも、今まで限界と思っていたものを超えて一歩踏み出してみよう!という意識が芽生えるのではないかと思います。

チームとしての連帯感

一緒に活動し、時間や場所、感動を共有したことで深くつながり、芸術祭が終わって離れた場所に戻っても、ゆるやかにつながるチームができていく。

この感覚は、珠洲に来て芸術祭に触れてみないとわからないと思います。

移住者たち

Z-EN―芸術祭の影響もあって珠洲市に移住する動きも見られ、人口が増えているようですが。実際どのような事例があるのでしょうか。

関口氏―金沢美大の卒業生が珠洲に移住し、徐々に周りに人が増えてできたチームで「仮( )-かりかっこ-」というゲストハウスを運営したり、NPO法人「ガクソー」を立ち上げてコミュニティスペース(中田文化額装店)をつくったりしたグループがあります。

彼らは、地元の学校で非常勤の講師をやったり、ゲストハウスを経営したりして生計を立てていますが、地域の銭湯が高齢化で廃業しそうだというのを聞き事業承継を模索したり、塾のない地域で子どもたちの勉強をサポートする寺子屋的な活動をしたりと、積極的な活動をしています。

お金以外のものが豊かだからこそ、できている。

そこが面白いなと感じます。

トビアス・レーベルガ—『Something Else is Possible』(蛸島地区)

2005年に廃止された旧のと鉄道の終着駅「蛸島駅」跡を舞台に、地域の再生と未来への思いが込められた作品。

レンズの先に見えるのは、「なにか他にできる」という希望のメッセージ。

地元住民とアーティストとの相互作用

Z-EN―住民の方々の地元への誇りと芸術祭に向けた熱い思いが、ガイドや交通整理などに自発的に参加されている様子からも伺えましたが、芸術祭も3回目ということで、住民や地元の意識が変化していることってありますか。

関口氏―最初はアートのお祭りとして純粋に楽しいと思っていた人が多かったと思いますが、これだけ大勢の人が来るなら地域づくりにつなげられないかという人がでてきているように感じます。

半信半疑だったものが確かな機会に変わっていく、そんなところが垣間見えた気がします。

Z-EN―地元住民、特に高齢の方が、担当するアートを我が孫のように語っていらっしゃいましたし、アーティストを含むチームの一員という意識で参加されているのを感じましたが、逆に、アーティストの方々にとって、奥能登国際芸術祭はどのような意味を持ち、どのような位置づけになっているのでしょう。

関口氏―芸術祭は、地元の方や鑑賞者の反応がダイレクトに感じられるのが大きい。

美術館ではお客さんの声や反応も人づてに聞くことが多いと思いますが、芸術祭のような人と人の距離が非常に近い場所でやると、その反応を直に感じられますよね。

こういう場所でやる意味みたいなものを考える作家が多く、この土地に根差したものを生み出す過程で乗り超えなきゃいけない壁があって、成長させられると言っている方も多いですね。

作家は今までにないもの、新しいものを生み出したいと考えていますから、芸術祭がここまで定着して定番化してくると、大変ですね。

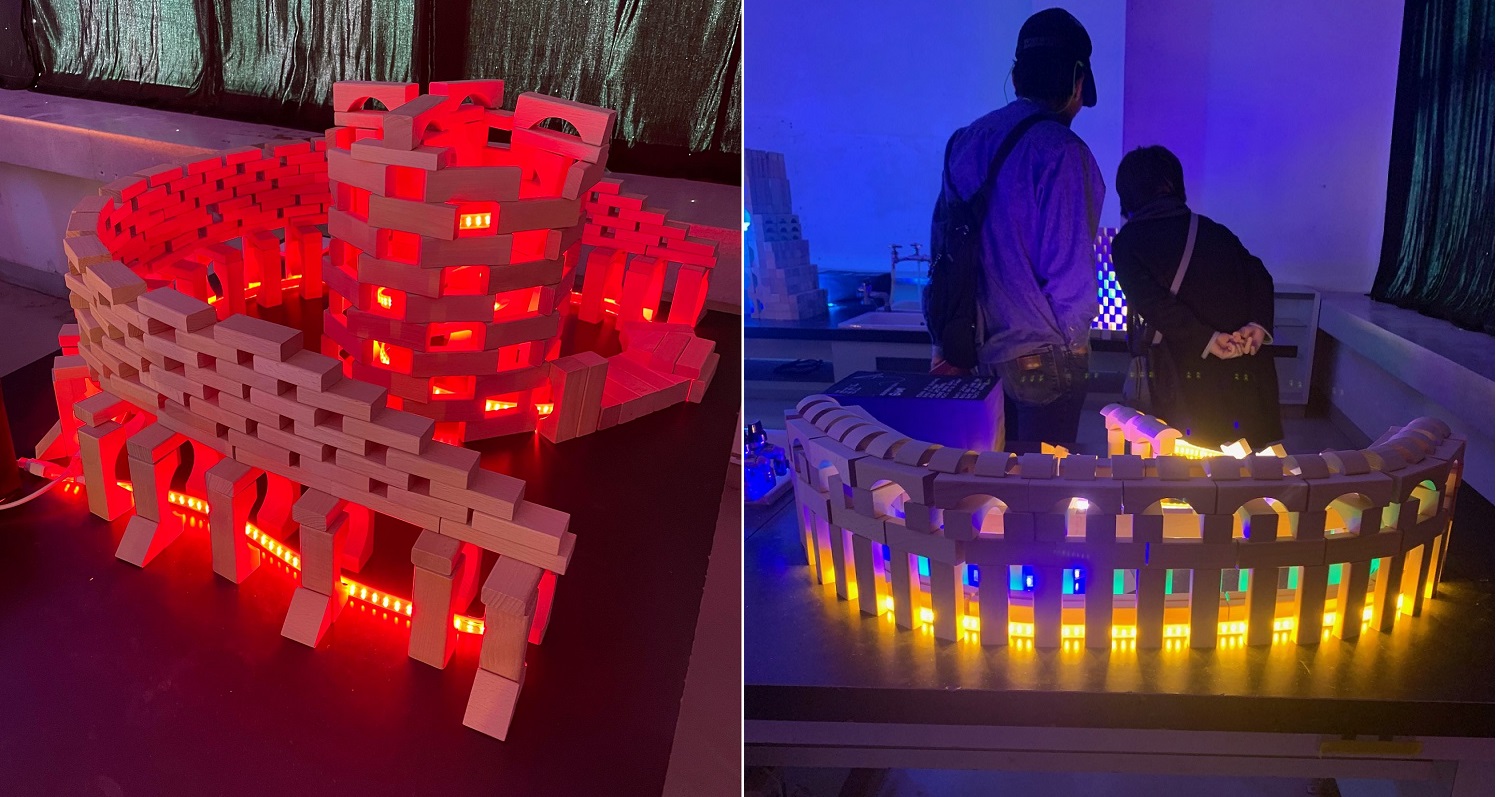

泰然+きみきみよ『あかりのありか(のと)』(若山地区)

童話作家のきみが書いた、紙飛行機の「こーき」が能登を旅するお話を子どもたちが表現した作品。

会場で解説してくれた造形作家の泰然曰く。

「子どもたちに伝えたのはたった2つだけ。光の当たる部分と影とを意識して!と。」

積み木とLEDで「こーき」が見たものを子供たちの想像力が形にしていく。

実際に少し離れたところから見た作品は、積み木そのものが色鮮やかに光を放っているように見える。

これからの芸術祭について

Z-EN―今後開催される芸術祭に向けて、抱負などをお聞かせください。

関口氏―今回の作品も含め、常設展示になる30点の作品と向き合いながら、観光や地元の教育など、地域の営みにどうつなげていけるかーが、まずあります。

次に、海からの視点、半島の先端でその先に海があって向こう側に大陸がある。

視点を切り替えていくと、海から見た珠洲という視点もあるような気がしています。

行き止まりの向こうには何があるのか・・・。

Z-EN―関口さんから読者の方に伝えたいことがあればお願いします。

関口氏―芸術はわからない、苦手だと思っている人も多いと思います。

私も実際、アートをそういうふうに思っていたのですが、やれることはたくさんあります。

地域の人たちもそうです。

アートをわかる、わからないで考えないで、好き、嫌い、面白い、つまらない、で見ていったら自分の五感を開くきっかけになり、いろんな分野に生きてくるんじゃないかと思っています。

まだ芸術祭に足を運んでいない方はぜひ、体験していただきたいですね。

これを経験するとしないとでは世界の感じ方が結構違うのではと思います。

個人的にサポーターとして関わるのも良し、企業活動としてアートとどう関わるかを考えるのも面白いのではないでしょうか。

2024年は、新潟の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」も開催予定ですし、「北アルプス国際芸術祭」(長野県大町市)や「百年後芸術祭 〜環境と欲望〜 内房総アートフェス」(千葉県)などでも開催する予定ですので、いらしてほしいなと思います。

お忙しいなか、ありがとうございました。実際に芸術祭に行ってみると、想像を超える作品の力強さに心揺さぶられ、珠洲だからこそ味わえる感動があったのだと思います。これからも、たくさんのアートに触れ体感することができる芸術祭に注目していきます。

※記事中の画像は、Z-EN編集部が撮影したものです。