ピアノ学習者が参加するコンクールの開催やピアノ指導者の育成に尽力する「ピティナ」をご存知の方は多いと思います。そのピティナ運営とともに音楽教育関連事業を広く行う株式会社東音企画(以下、東音企画)代表の福田成康さん。

前回のインタビュー「ピアノ業界を牽引する老舗企業の2代目は、絶えず変革を試みる」では、先代がピアノ業界を引っ張ってこられた創業時からの軌跡と、承継された福田さんのご経歴などを伺いました。

2回目となる今回は、戦略的な経営手法とITとの関連についてインタビューさせていただいています。

コンクールに焦点を当てた施策で業績を伸長

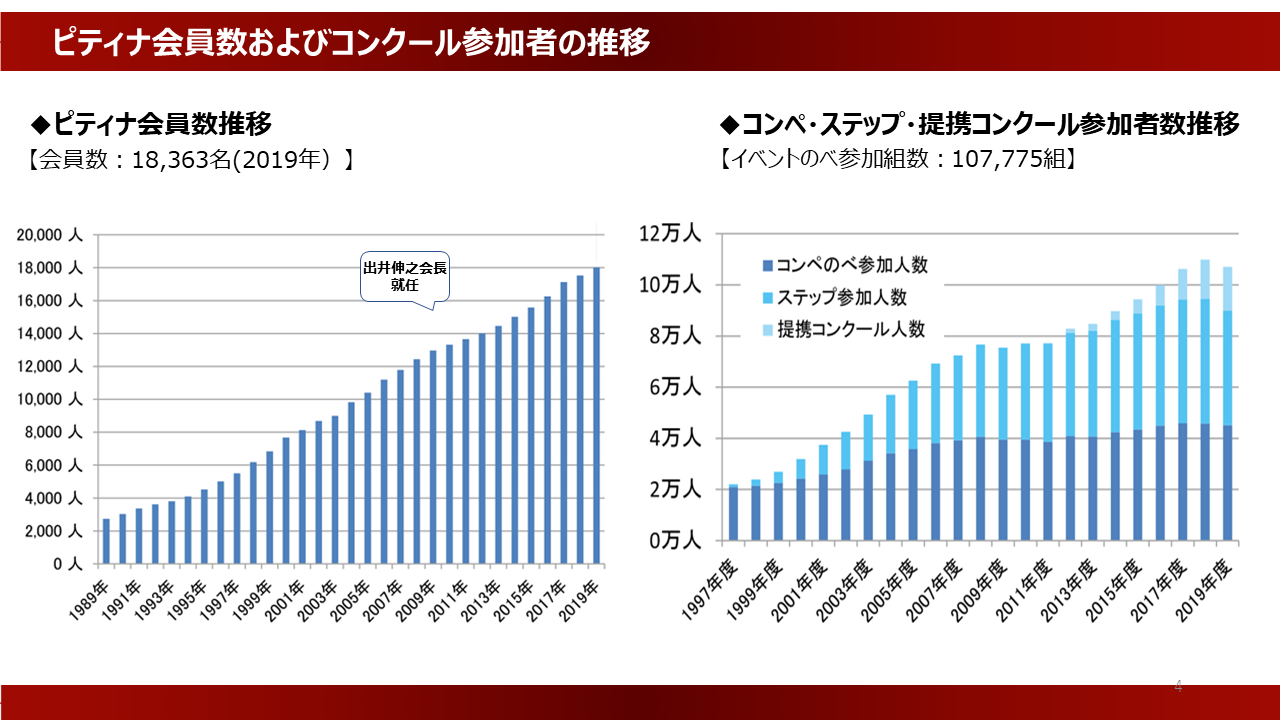

Z-EN――福田さんが東音企画に入って事務代行を始めてから、会員数もコンクールへの参加者数も右肩上がりに増えていらっしゃいますね。どのような働きかけがあったのでしょうか?

Z-EN――福田さんが東音企画に入って事務代行を始めてから、会員数もコンクールへの参加者数も右肩上がりに増えていらっしゃいますね。どのような働きかけがあったのでしょうか?

福田成康氏(以下、福田氏)――1990年4月には東音企画が(一社)日本ピアノ指導者協会(以下、ピティナ)の事務代行に着手できるように、1989年の秋からずっとコンピュータの仕様を組んでいました。

その最初の年に1600万円の赤字が出てヒヤッとする経験もしましたが、同時期に素晴らしいスタッフとの貴重な出会いもあり、意欲は高まっていました。

まだ、ピティナのことを把握できていない頃で、まずは現状の売上比率の一番高いところから取り組もうと考えました。

コンクール事業だとわかってからは、これを伸ばすための施策を考えていくことにしたのです。

コンクール要綱を楽器店経由で売ることや、指導者へのダイレクトメール送付などの7つの施策がすべてヒットし、その直後の91年~92年にかけて売り上げがぐっと伸びた形です。

先駆的なIT導入によるデータ蓄積

――コンピュータの導入がとても早い!学生時代からの先見の明ですね。

福田氏――世間的には早いですね。

営業兼システムエンジニアとして基本設計を任せられる非常に優秀な人物に入ってもらい、コンクールの参加申込みや、会員管理システムを作りこんでいきました。

データはそのまま残り、今でも使っています。

――89年からのデータの蓄積があるということですか。素晴らしいビックデータですね!

福田氏――面白いのは、当時のコンクール参加者が今は指導者になっているということです。

どの門下だとどのくらいの比率で指導者になるか、といったことがデータの分析からわかりますから、当初のコンクール開催の目的であった、生徒のコンクールを通じて指導者の指導力を上げることが可能なわけです。

32年間分のデータですから、現在の日本でも顧客情報を扱う分野でトップクラスに入ると思います。

2002年開設の音が出るピアノ曲事典:ピティナHPより

▶次のページでは、ピティナの軌跡、デジタルなクラッシックへの啓蒙活動についてお届けします!