伝統・風習・文化×現代アート 能登半島最先端の自然が織りなす芸術祭

- 2023/12/9

- インタビュー

※画像は、奥能登国際芸術祭2023公式サイトより

2023年5月、石川県能登地方の地震が相次ぎ、その被害の大きさから開催が危ぶまれた『奥能登国際芸術祭2023』でしたが、当初予定より3週間遅れで開幕し、11月12日に51日間の会期を終え閉幕となりました。今回、能登半島最先端の開催地「珠洲市」を訪問し、世界各国から参加したアーティストによって表現された作品の数々に魅了されてきました。より多くの方に本芸術祭の素晴らしさを知っていただきたいとの思いから、その一端をご紹介します。

後半では、芸術祭を裏で支えたプロジェクトマネージャー、アートフロントギャラリーの関口正洋さんにもお話を伺っています。

出典:珠洲発・くらしのウエブマガジン『ずっとずっと』

目次

最涯の地 “珠洲” の芸術祭

日本海に突き出た能登半島の先端に位置し、1.3万人の人々が暮らす珠洲市が舞台の芸術祭。

海と山、そこに暮らす人々、受け継がれてきた伝統産業と文化・風習、この地ならではの特産品などに、外から訪れる世界各国のアーティストがどのようなインスピレーションをうけて作品をつくるのか。

3年毎に行われ、2023年で3回目となる奥能登国際芸術祭は、開かれた地、珠洲の特色がより一層前面に打ち出されパワーアップしたという印象を受けました。

10の地区に分けられて展示されたアートは、作家と、作品に関わった人々の力強さを感じるものばかりでした。

外浦と内浦

外浦

能登半島外浦の窓岩

三方を海に囲まれた能登半島の先端珠洲岬は、外浦と内浦を分かつ。

日本海に面する外浦は、ごつごつした岩に始終激しい波が打ち付け、強い風が吹き荒ぶ、厳しい自然と共存する地域。

海水を汲み上げる伝統産業「揚げ浜式製塩法」による塩田が今も操業するなど、力強い原風景を目の当たりにすることができ、開かれた海と間近に迫る切り立った山との間に人々の営みがある。

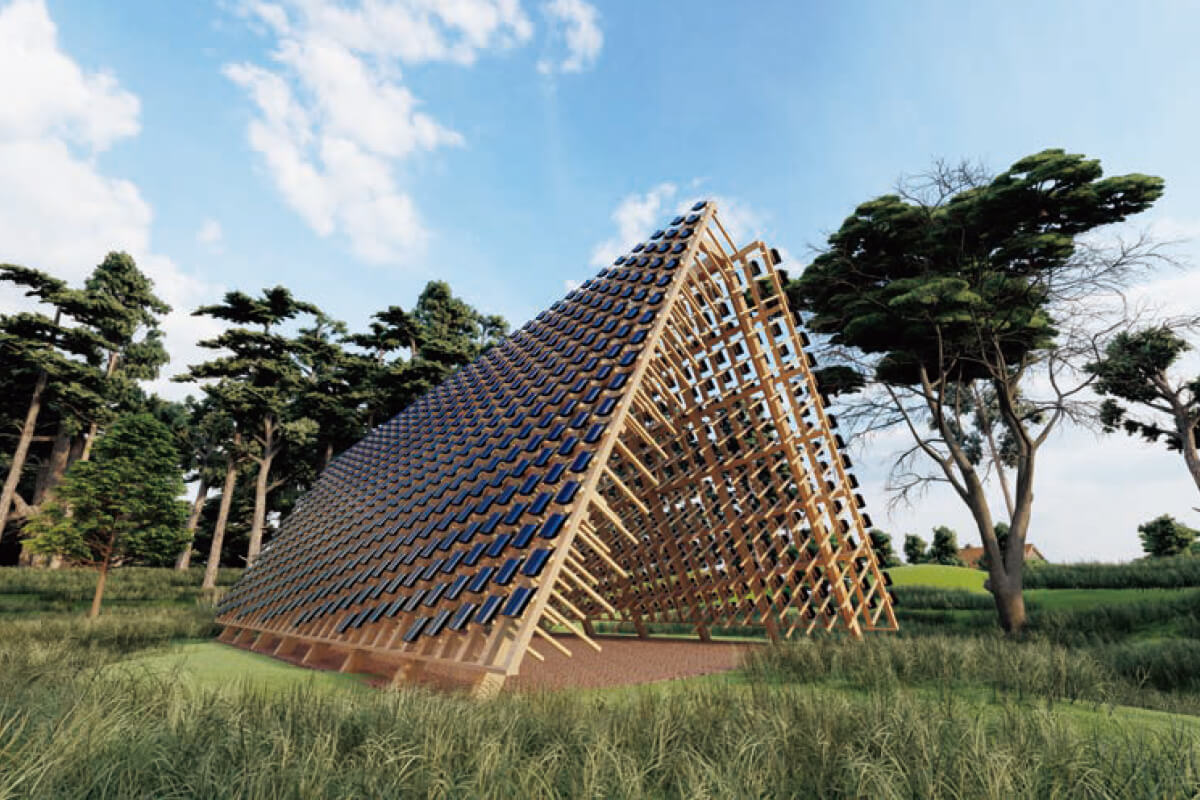

坂 茂『潮騒レストラン』 (外浦・大谷地区)

ひのきの木を圧縮し鉄骨のような形状にして組み、外浦が全面景色となるレストラン・ショップをオープン。

スズ・シアター・ミュージアムに隣接された、世界初の手法による構造体は、訪れた人の心も解放する。

ファイグ・アフメット(アゼルバイジャン) 『自身への扉』 (外浦・大谷地区)

日の出と日の入りの間に立つ門は、人生の2つの側面を表しているという。

スパンコールに太陽の光が反射するなか、通り抜ける風のささやきを聴くことができる。

内浦

一方の富山湾に面する内浦は、外海とはうって変わって静けさが漂い、砂浜が広がり、風も穏やか。

内浦・宝立地区にある珠洲のシンボル「見附島」。

珪藻土でできた通称「軍艦島」とも呼ばれるこの島は、能登半島の地形形成過程を知る資料でもある。

「えんむすびーち」は、訪れたカップルのフォトスポット。

平野部の多い海岸沿いの家の屋根は、いずれもこの地の伝統産業であった黒光りした黒瓦。

雪の多い地域ですが、遠く立山連峰を望むこともできる開放的な場所でもあります。

医療機関や公共の施設、商店や飲食店などは内浦に揃っていて、住む人も多く市街地として発展してきた地域です。

ラグジュアリー・ロジコ(台湾) 『豪華朗機工』家のささやき (内浦・蛸島地区)

瓦を通して記憶を集めるエネルギーの象徴としての家。「集まることが力になる」がコンセプト。

日本の渚百選にも選ばれた「鉢ヶ崎海岸」に設置されている。

能登半島最先端の地

外浦と内浦との接点にあたる、能登半島の最先端に鎮座する白亜の「禄剛埼灯台」。

海から昇る朝日と、海に沈む夕陽を同じ場所で見られるスポット、通称「狼煙の灯台」として知られ、400mほどの坂道を登ると辿り着きます。

土地に根差して

2011年世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」。

水田農業を含め、自然と人とを日常の中で繋げる里山里海。

多様な動植物たちと共生しながら、長い間ここに住む人々が生活の糧を生み出し守ってきました。

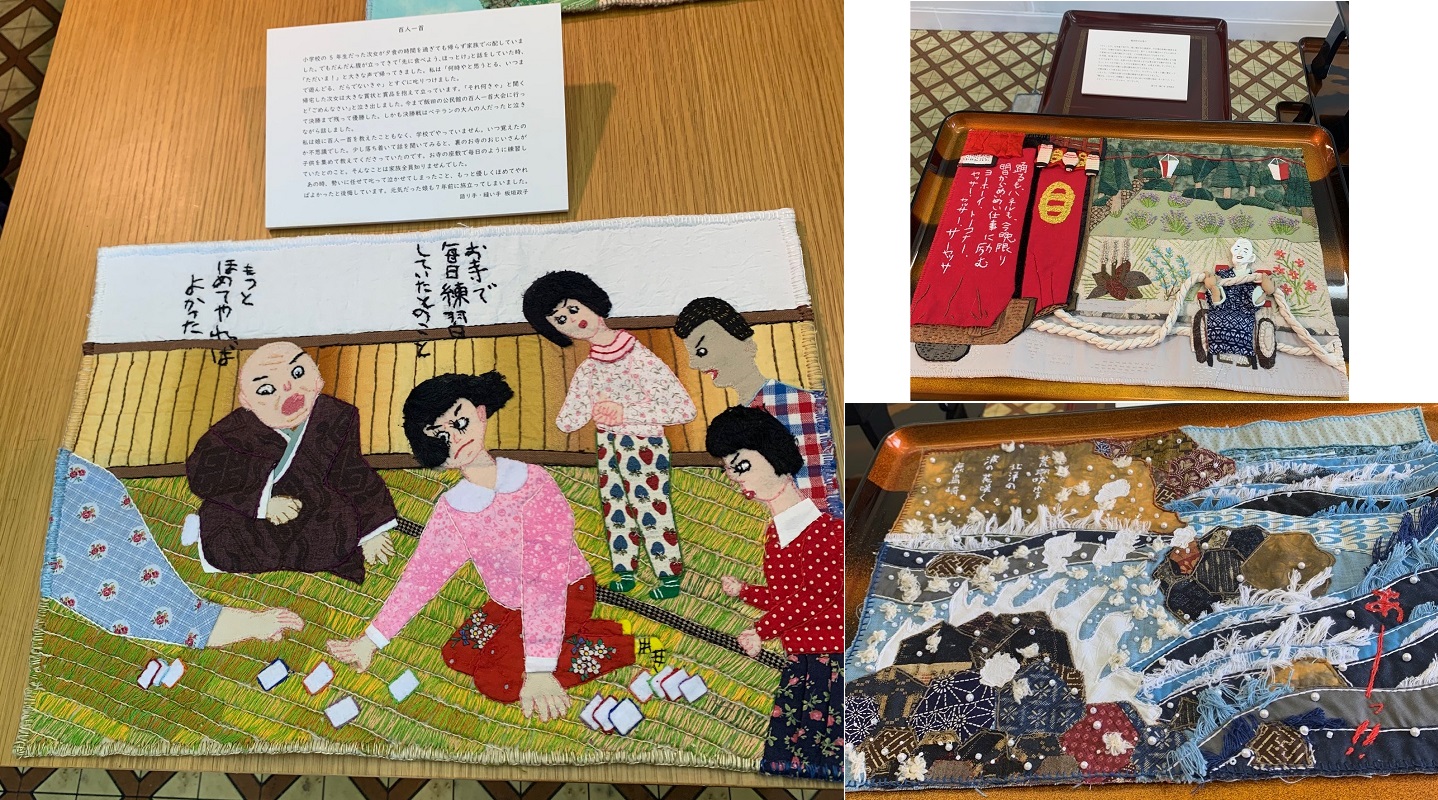

弓指 寛治『物語るテーブルランナー in 珠洲2』(内浦・飯田地区)

2014年に始めた<物語るテーブルランナープロジェクト>を弓指が引き継ぎ、珠洲の住民が語る物語を絵に描いて、縫い手を担う人たちが裁縫仕事で仕上げた作品。

子どもたちが小さかった頃の思い出などを懐かしそうに語る住民の思いが端的に伝わると同時に、

縫い手の細やかで丁寧な仕事ぶりにも圧倒される。

珠洲の土地に根差したものがアーティストの感性によって外に解放されていくことで、地元の人たちの意識もまた、柔軟に解き放たれていくのではないか。

芸術祭を通して感じたことの1つです。

山間の集落を元気に!

貴重なゲンジボタルの群生地である若山町北山には、ホタルが群生する6月下旬~7月上旬頃、多くの人が訪れます。

小山 真徳の作品『ボトルシップ』が展示されたこの場所は、わずか10世帯ほどが暮らす里山。

他に漏れず住民の高齢化が進み、休耕田や耕作放棄地の課題が残る場所でもありますが、住民自らがサポーターを名乗り出て、交代でガイドを務めていました。

小山 真徳による『ボトルシップ』(若山地区)

海岸に流れ着く漂着神から着想し、木彫を船の中に並べ、メダカとともにボトルの中に。

自分たちの作品であるかのように、元気いっぱいに作家と作品について解説してくれた住民の笑顔とはつらつとした声が印象的でした。

芸術祭は、地域、そして住民をさまざまな形で元気にしていくようです。

のらもじ発見プロジェクト 『いいよ、いいまち、いいだまち。』(飯田地区)

たくさんの商店が立ち並ぶ飯田地区では、それぞれの看板の個性的な文字をもとに

アーティストが書体を作りスタンプを制作。

その1つ、「サン理容室」の看板文字は丸みのある可愛らしいフォントとなった。

来訪者が商店街を巡ってポストカードにスタンプを押していくと文章が出来上がり、不思議と自分にしっくりくる文になっているような気になります。

スタンプは押してみないと何が出てくるか分からないところが楽しい。

看板文字を提供するお店の方々も、さまざまなグッズを用意して出迎えてくれて、初対面でも会話が弾み、アートへの取り組みが人と人の垣根を取り払う、そんな役割を果たしてくれている印象を持ちました。

▶次のページでは、アートフロントギャラリーの関口正洋さんに、3回目となる芸術祭がどんな変化を遂げ、珠洲にどんな影響を与えているのか、内側にいる方の視点からお話しいただきます!